「倍数・公倍数を予習したい」という小学4年生の方、「復習したい」という小学5年生の方、お任せ下さい♪

東大卒講師歴20年の図解講師「そうちゃ」が分かりやすくまとめました。

この記事を理解すれば倍数・公倍数の基本は身につきますよ!

目次(クリックでジャンプ)

倍数

倍数の意味

こんにちは!「そうちゃ」@zky_tutor(プロフィール)です。

実は、小学5年生の人は倍数をもう習っています!3年前に習って、算数の授業の時は毎回使っています!

もう少し正確に言うと、倍数は小2で習った○○の延長です。〇〇は何でしょうか?

1:倍数の意味

「ある数Aを□した数をAの倍数と言う。従って、Aの倍数をAで割ると必ず□できる」

ヒント

はじめなので気楽に答えて下さい

解説

ある数Aを1倍,2倍,3倍,4倍…した数をAの倍数と言う。

従って、Aの倍数をAで割ると必ず割り切れる。

例えば、3の倍数は、3を1倍した「3」,2倍した「6」,3倍した「9」,4倍した「12」…というように続いていきます。

この 3,6,9,12…という数字の列を見たことありませんか?

そうです。掛け算(九九)の3の段ですね。

つまり倍数は九九の延長です。

◇九九

3,6,9,12,15,18,21,24,27(終了)

◆倍数

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33…(ずっと続く)

九九では9の段までしかありませんが倍数は10の段よりも大きい数も扱います。(何でもインドでは20までを九九で暗記するらしいですけど(汗))

また、「~で割り切れる」というのも倍数の特徴です。この表現も覚えておきましょう。

まとめると、「倍数」はこんな数です。

「BがAの倍数」であるとき

→①BはAを2倍・3倍したもの

→②BはAで割り切れる

(例)Aが7の倍数

❶Aは7の2倍・3倍…と永遠に増えていく

❷Aは7で割り切れる

倍数の意味が分かったので、それを使った問題にチャレンジです!

( ・`ω・´)

1-1:倍数の問題

ヒント

「で割り切れる数」と言えば…

解説

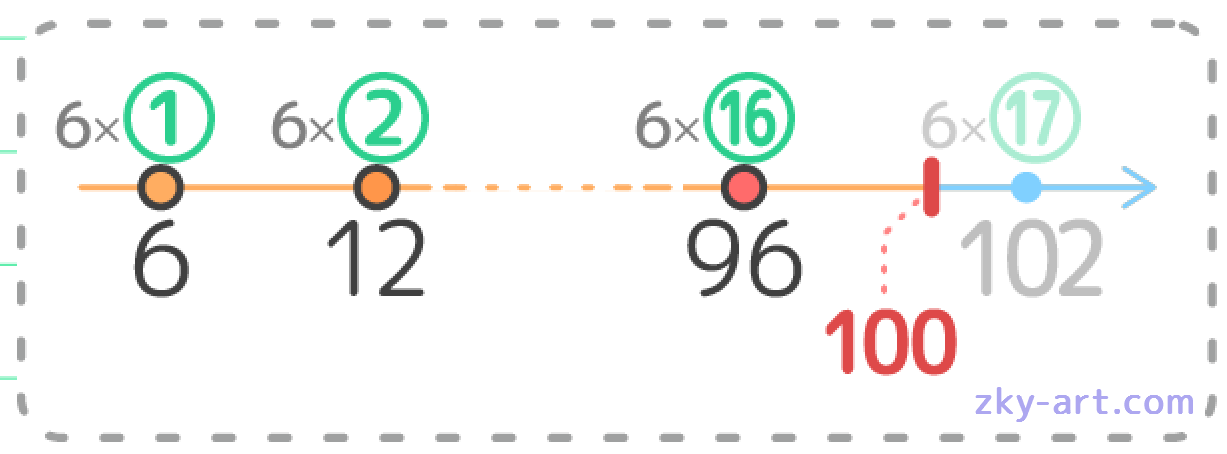

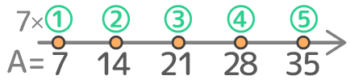

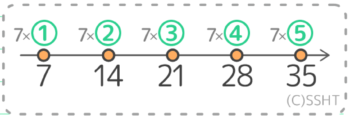

「7で割り切れる数」=「7の倍数」なので、九九の7の段の5番目までを数えます。

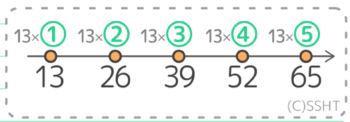

目盛りの無い数直線(右向きに矢印をつけます)を書き、その上に7×①から等間隔に5つ並べてると…

このようになります。7×①=7,7×②=14,7×③=21,7×④=28,7×⑤=35,の5つが答えです。

もう一問どうぞ

1-2:倍数の問題

解説

類題1と同じ様に、13×①から13×⑤を書くと

こうなるので、答えは13,26,39,52,65です。

偶数と奇数

2の倍数は特別!

色んな数の倍数の中でも、2の倍数は特別に「偶数」という呼び名があります。

そして2の倍数でない数は「奇数」と呼びます。

数を1,2,3と数えていくと…

1(奇数),2(偶数),3(奇数),4(偶数)…99(奇数),100(偶数),101(奇数)…999(奇数),1000(偶数),1001(奇数)…というふうに、偶数と奇数が交互に現れます。

つまり、全ての数は「偶数」か「奇数」に分けられます。

偶数奇数の見分け方

偶数・奇数の見分け方は簡単です。どんなに大きな数でも一の位が「2」「4」「6」「8」「0」なら偶数、「1」「3」「5」「7」「9」なら奇数です。

確認テストをどうぞ

偶数か奇数か判定しなさい

119→( 一の位が9なので奇数 )

80008→( 一の位が8なので偶数 )

3000000→( 一の位が0なので偶数 )

小まとめ

◆偶数…2の倍数である数

◇奇数… 〃 でない数

●見分け方

→ 一の位が2,4,6,8,0のどれかなら偶数

(例)「1236」→偶数

「1237」→奇数

学校教科書の「倍数」の問題は以上です。

もっと問題を解きたい人は、記事下のオススメ問題集を見て下さい。

また、中学受験用のより高度な内容を学びたい人は姉妹サイト「そうちゃ式算数 新1号館」の「(公)約数倍数」を見て下さい。

プリントダウンロート

(準備中)

無断転載引用はご遠慮ください。

公倍数

公倍数の意味

「公倍数」の「公」は「共通する」という意味なので、公倍数は2つ以上の数に共通する倍数ということになります。

そこで、上で見た「倍数」の意味を元に公倍数の意味を考えると、こうなります。

「XがAの倍数」であるとき

①XはAを2倍・3倍したもの

②XはAで割り切れる

「XがAとBの公倍数」であるとき

①XはAを何倍かした数で

Bを何倍かした数でもある

②XはAでもBでも割り切れる

例えば、18という数は、6を3倍、9を2倍した数になっています。つまり18は6と9の公倍数です。そして、18は6でも9でも割り切れますね!

クイズ感覚の問題で確認してみましょう。

2:公倍数の識別

ヒント

「割れるか」どうか考えればOKです

解説

45は9でも5でも割れるので、9と5の公倍数です。

解説

42は7で割り切れますが8では割り切れないので、7と8の公倍数ではありません。

解説

48は6でも8でも割れるので、6と8の公倍数です。

公倍数の意味は分かりましたね?

次は公倍数を「求める」練習をしてみます。

公倍数の求め方(書き出し法)

ここでは、紙に書いて(イメージして)求める方法(書き出し法)を練習します。

2:公倍数を求める(1)

解説

この6は一番最初で一番小さい公倍数なので最小公倍数と言います。

2:公倍数を求める(2)

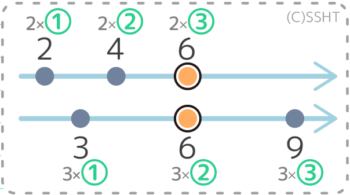

次に、その上に2の倍数を小さい方から一つづつ書き、3の倍数と共通するものを見つけなさい

ヒント

面倒臭がらずに書いて下さい

(^_^;)

解説

2つの数の公倍数を書き出しで求める場合、大きい方を先に書くのがラクチンです。今回は2と3なので、3の倍数を書きます。まず3の倍数を 3,6,9,12,15,18 と書き、その上に2の倍数を書いていき、3の倍数と同じものが出たら公倍数です。

2,4,6! はい出ました。最初の公倍数6です

さらに続けて 8,10,12! 2つ目の公倍数は12です。

さらに続けて 14,16,18! 3つ目の公倍数は18です。答: 6,12,18

さて、今の答えを見て何か気づきませんか?

そうです!

2と3の公倍数は6の倍数になっています。このあと 6,12,18,24,30…と続いていきます。

そして、6は2と3の最小公倍数でしたか。

したがって公倍数は最小公倍数の倍数になります。

公倍数は最小公倍数の倍数

(例)2と3の公倍数

2と3の最小公倍数「6」の倍数になる

この性質を使うと、公倍数の問題を簡単に解けるので、試してみましょう。

2:公倍数を求める(3)

ヒント

「公」倍数ではなく、ただの「倍数」にして解いて下さい

解説

「2と3の公倍数」は「最小公倍数6の倍数」なので、

この問題は、「6の倍数の10番目は何か?」と同じです。

60倍数の10番目なので、6×⑩=60になりますね。

このように公倍数の問題は、ただの倍数の問題に直すと簡単に解くことができます

以上が公倍数の基本になります。まとめると…

●公倍数

=2つ以上の数に共通する倍数

=2つ以上の数で割り切れる数

●最小公倍数=はじめの(一番小さい)公倍数

●公倍数は最小公倍数の倍数

この性質を使って問題を解いてみましょう。

2-1:公倍数の問題

解説

3と5の最小公倍数は15なので、3と5の公倍数は15の倍数と同じです。

そして15の倍数の20番目は、15×20=300 と分かります

ここまでの問題では、2と3の最小公倍数→6、3と5の最小公倍数→15 という風に、最小公倍数は2つの数のかけ算になっていたのに気づいた人もいると思います。

ただ、必ずそうなるとは限りません。素数同士だとそうなります。素数を知りたい人は「素数と素因数分解」を見て下さい。

2-1:公倍数の問題

解説

6の倍数を、書き出していき、4の倍数でもある数が出てきたら、それが最小公倍数です。

6 , 12 はい来ました!早かったですねw

これで、この問題は12の倍数の30番目を出す問題と同じなので、12×㉚=360と分かります。

今度は逆から聞く問題です。

2-1:公倍数の問題

ヒント

まずは、10と14の最小公倍数を求めましょう

解説

14の倍数を書き出して10の倍数でもある数(1の位がゼロ)が出てくれば最小公倍数です。

14 , 28 , 42 , 56 , 70 はい来ました!

これで「10と14の公倍数」は「70の倍数」と同じ意味ですから、この問題は「210は70の倍数としては何番目か」と同じですね。

70を何倍すれば210になるか?ということなので、10÷70=3 から3番目と分かります。

公倍数の問題は以上です。お疲れさまでした

もっと問題を解きたい人は下にあるオススメ教材を見て下さい。

また、より高度な中学受験用の内容を学びたい人は姉妹サイト「そうちゃ式算数 新1号館」の「(公)約数倍数」を見て下さい。

小まとめ

●公倍数=2つ以上の数に共通する倍数

●最小公倍数

=最初の公倍数。公倍数は最小公倍数の倍数になる

● 公倍数の求め方(書き出し法)

_(例:2と3の公倍数の求め方)

❶大きな方(3)の倍数を書き出していき、小さな方(2)の

_倍数にもなっている最初の数(最小公倍数=6)を見つける

❷最小公倍数(6)の倍数を書いていく

プリントダウンロード

(準備中)

無断転載引用はご遠慮ください。

倍数・公倍数が分かりましたか?公約数公倍数の総合案内から他の記事も読んで下さい。

おすすめ教材

爽茶

爽茶オススメ問題集

●「毎日のドリル」(学研)はスマホアプリとの連携でやる気をアップできる問題集です。(くわしい案内はこちら)。

●約数/公約数だけを応用問題まで特訓したい人には「倍数・公倍数」(サイパー算数)がオススメ

「分かりやすい!」と評判の

今なら14日間無料♪この期間内に利用を停止すれば料金は一切かかりません。この機会に試してみては?

オリジナル教材のご案内

御三家・早慶付属など難関・人気の中学に合格した2025年度の受験生達から大好評!

分かりやすいのはもちろん、スキマ時間にお子様一人で反復定着できますよ

人気教材はこちら(クリックするとショップ内教材ページにジャンプ)

●歴史 ●時事問題(2025年) ●世界地図 ●世界遺産

■仕事ニュートン算 ■食塩水 ■売買損益

★月の形 ★電流 ★水溶液/気体の性質

その他にも社会/理科/算数の教材がございます。興味がある方は公式ストアへどうぞ